Un monde rural en crise, désertifié, abandonné par les services publics, sans perspective d’avenir. La Nièvre comme allégorie de cette France du milieu dont on admire les paysages de la vitre d’un train en oubliant que des gens vivent là et morflent méchamment. Ces gens ordinaires, qui se battent pour survivre sur ces contrées ignorées des médias, Benoît Minville, dans Rural noir, paru à la Série noire, chez Gallimard, les incarne à travers le destin de quatre personnages, Rom, Chris, Vlad et Julie. Quatre potes inséparables, un gang. Ils ont passé l’été de leurs quinze ans dans ce coin de campagne où tout semblait possible, à partager des serments d’amitié éternelle, des morceaux de Motorhead, des bières et des secrets. Dix ans plus tard, Rom revient sur les terres de son adolescence. Il avait fui. Les trois autres sont restés. Que reste-t-il de leurs souvenirs et de leurs illusions ? Le présent est noir. Loin l’insouciance, les fous rires, les balades à vélo. La violence est partout. Le roman de Minville, exempt de toute mièvrerie, est plein de cruauté et de lumière. Il pose sur l’adolescence, cet âge fragile fait d’exaltation et de doutes, des mots si justes qu’on se demanderait presque si lui-même en est sorti. Rock’n’read !

Tu situes l’action de Rural noir dans la Nièvre, dans un coin que tu as l’air de bien connaître. Pourtant, la bio, très sommaire, que j’ai trouvée à ton sujet, précise que tu es né à Paris et que tu vis à Sartrouville. Comment connais-tu cette région et pourquoi l’avoir choisie comme décor à ton histoire ?

Mon grand-père est né dans la maison servant à l’un des décors de Rural noir. J’y ai passé toutes mes vacances : enfant, ado, jeune homme, on s’y retrouvait entre potes, ceux du cru, et les parisiens qui débarquaient été comme hiver. Encore aujourd’hui, j’essaye d’y descendre le plus souvent avec ma famille. J’aime dire que la Nièvre est mon Mississippi. Comme des tas de gosses, nous avons vécu l’été buissonnier de Tom Sawyer. L’été en boucle où tout est grand et fatal. Je m’y sens toujours bien, pas uniquement par nostalgie ou fantasme bucolique. Je m’y sens bien car j’aime ses paysages, les gens que je retrouve et j’aime y voir évoluer mes filles.

Le roman noir rural cartonne ces derniers mois. Après les succès de Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu ou de Plateau de Franck Bouysse, le tien vient d’être réimprimé. Comprends-tu les raisons de cet engouement des éditeurs et du public pour des récits sombres éloignés des villes ?

Le polar est un genre majoritairement urbain, j’aime les thèmes que le roman noir fouille, j’aime les auteurs qui excellent dans l’art de faire d’une ville un personnage central de leur roman. Si j’en lis énormément, j’ai découvert et été profondément marqué à différentes époques de ma vie par le country noir américain, genre qui élargit outre Atlantique le rural au thème périphérique, les petites villes, les coins paumés, les entre-deux, plus vraiment l’agglomération mais pas encore la campagne profonde, comme le fait mon frangin de plume Nicolas Mathieu avec son chef d’œuvre Aux animaux la guerre, publié chez Actes Sud. Et ce Country noir ou roman rural dans lequel j’ai découvert des auteurs de Southern noir comme Thompson, Steinbeck, Williams, Woodrell puis une nouvelle génération emmené par Pollock, Rash, Whitmer ou Panowich, eh bien je l’ai aussi découvert en France avec Simenon, Pelot, Giono. Dernièrement, Pierric Guittaut et Sandrine Collette ont été dans ce renouveau du polar rural à la française, et quand Bouysse a publié son fabuleux Grossir le ciel, j’étais en correction de Rural noir et je me suis dit : Chouette, on va être plusieurs à raconter des territoires et ceux qui y vivent. Personnellement j’ai été marqué à vif par Mystic River de Lehane et Stand by me, aussi bien la nouvelle de King que le film de Reiner et j’ai aussi écrit ce roman pour leur rendre hommage. J’ai été biberonné aux 80/90’s, aux séries, aux VHS et au néo polar et romans ricains. Rural est né de mes souvenirs et de cette envie de faire vivre ce grand maelstrom d’influences tout en écrivant un roman politique sur le sort des laissés-pour-compte dont personne ne se préoccupe. Quand je dis personne, je vise les élites, les dirigeants, le désengagement de l’Etat et son incapacité à lutter contre la finance agressive et le Capitalisme le plus carnassier. C’est un combat que l’on est plusieurs à mener.

J’ai lu sur des blogs que certains esprits chagrins appellent ce courant « le polar plouc ». Tu as quelque chose à leur répondre ?

En fait, c’est assez drôle, car cette phrase est celle d’un journaliste/critique littéraire à qui je dois beaucoup. Lui est originaire du Bazois, nous ne nous sommes jamais croisés et avons appris cette drôle de coïncidence au moment de la promo. Je trouve donc cela d’autant plus légitime et empli de tendresse et d’ironie venant de quelqu’un qui fait beaucoup pour la vie locale. Personnellement, cela ne me dérange pas. On ne va pas se mentir, celui qui ne vit pas en ville est vite considéré comme un plouc par beaucoup, et comme je suis d’humeur assez sale gosse et que les bien-pensants me crispent, j’aurais presque une revendication dans ce polar plouc, whitetrash ou redneck… Plouc en réponse à bobo peut-être. Avec Rural noir et ce titre assez marqué, j’ai aussi eu envie de jouer avec les codes et les clichés, montrer que l’on n’est ni dans Délivrance ni chez Pernaut. Il n’y a pas que des arriérés et des dégénérés dans ma cambrousse, même s’il y en a… J’ai ce paradoxe d’être constamment dans un entre-deux, je ne me sens pas toujours à l’aise en ville mais quand je descends là-bas je suis ce gars de la ville… J’ai voulu montrer ceux dont on ne parle quasiment jamais, petits blancs rongés par la colère, la bêtise parfois, résignés qu’ils sont de subir plutôt que de vivre, et être la voix de ceux qui galèrent mais avancent unis, sans rien lâcher, malgré la médiocratie dans laquelle on les oblige à évoluer.

Penses-tu que ton style, le rythme de ton livre, soit influencé par l’endroit où se déroule l’histoire, aurait-il été différent si elle se passait en zone urbaine ?

Les espaces et le sentiment de liberté qu’ils provoquent jouent un rôle sur toutes les parties écrites au passé. Nous sommes en plein été, celui qui recommence chaque année, absolu et qui construit ou devient fatal à chaque blessure. J’ai voulu emmener le lecteur avec le gang sur les routes et chemins. Donc oui, rien n’aurait été pareil avec les pieds dans le béton. Pareil pour les chapitres qui se déroulent au présent, on sent la pesanteur du ciel gris de l’automne, la campagne y est plus rude, moins champêtre, ce qu’elle est en fait. La nature joue un grand rôle. En revanche, je ne pense pas que l’on puisse parler pour Rural noir de nature writing, je ne sais d’ailleurs pas si la France se prête à ce style si Américain. J’ancre la campagne et les gens dans des sujets d’actualité et tout aurait été différent dans la manière de raconter cette histoire en milieu urbain.

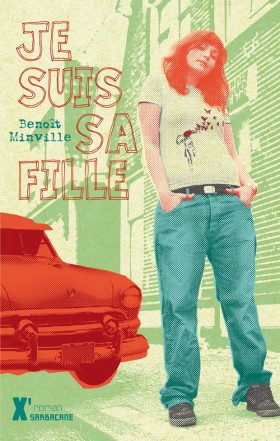

Tu as écrit plusieurs romans destinés à un public ado, notamment Je suis sa fille et Les géants publiés chez Sarbacane, et Rural noir est ta première œuvre visant un public adulte. Tous tes romans, néanmoins, racontent l’adolescence. Est-ce parce que c’est, selon toi, la période la plus intense de l’existence ? Ou parce que les romans ou les films qui parlent d’adolescence sont ceux qui t’émeuvent le plus ?

Si j’ai une passion pour les romans initiatiques, d’apprentissage, les films sur l’enfance et l’adolescence, je ne vis absolument pas dans le passé. Je trouve simplement que l’adolescence est un territoire fertile aux histoires, un terrain de jeu fabuleux pour un auteur, période où l’on se façonne, où l’on apprend à devenir, où l’on se heurte à soi-même et aux autres. C’est une période où chaque livre est le plus grand livre du monde, chaque disque vous marque, l’âge où, sauf accident, on découvre l’amour. Si j’aime regarder des films noirs ou lire du noir glaçant et clinique, en revanche dans mes bouquins j’essaye de véhiculer une grande charge émotionnelle. Rural est à la fois sombre et lumineux je trouve, plein de violence et de tendresse. J’admets être peut-être un idéaliste rageur, plein de colère et de compassion contre ce Monde et ceux qui l’emmènent vers le bas. Je voulais donner une voix à tous les personnages, surtout ceux qui n’en n’ont pas d’habitude, pas de héros, pas de voyous, des Hommes que l’on dresse les uns contre les autres.

La vie à l’âge adulte n’est-elle qu’une succession de moments de moins en moins excitants jusqu’à ce qu’on meure ?

Non, je ne crois pas. Je suis assez orgueilleux, j’aurais donc du mal à me résigner à imaginer que le meilleur est derrière. Le recul que l’on prend sur les choses et les évènements permet dans mon cas de pétrir le romanesque et d’essayer de transmettre mes valeurs à mes enfants. J’aurais été incapable d’écrire Rural noir à 25 ans même si j’en mourais d’envie. Pas pour ce qui concerne les parties ado, mais plutôt les parties adultes… La vie à l’âge adulte apporte aussi son lot d’apprentissage et non des moindres.

Pourrais-tu écrire une grande histoire d’amitié et d’amour adolescente qui se déroulerait en ville ?

Pourquoi pas. Si aujourd’hui aucun de mes romans ne se déroule en ville, je ne sais pas où mon imagination m’emmènera demain. J’avoue pour le moment travailler et avoir envie de travailler sur ces zones rurales et périphériques… avant qu’elles ne disparaissent.

Tous tes romans parlent également d’amitiés indéfectibles. Même après avoir été longtemps séparés, les liens qui unissent tes héros restent forts. Ne serais-tu pas un incorrigible optimiste ?

J’aimerais l’être. L’amitié est une des choses les plus importantes dans ma vie. Je crois que c’est un rempart contre le Monde tel qu’on veut nous l’imposer.

Dès les premières lignes de Rural noir, le ton est donné, avec en fond sonore, « Thunderstruck » d’AC/DC. Ton narrateur, Rom, écoute Led Zep, Black Sabbath, Metallica, Overkill de Motorhead. Est-ce la bande-son de ta propre adolescence ?

Je suis un fou de Métal, un fils du riff, un vrai métalhead. Je ne peux passer une journée sans écouter de la musique, et si j’écoute aussi parfois d’autres styles et différentes choses en apprenant à m’ouvrir en prenant de l’âge, rien ne me fait plus vibrer que le Métal, au sens large. J’ai découvert cette culture ado, comme beaucoup, et cela a changé ma vie. J’ai écouté également beaucoup de hip hop, enfant des 90’s où on abolissait pas mal les frontières. Les groupes que je cite sont ceux qui ont bâti ma culture musicale.

Qu’écoutes-tu à présent ?

TOUT, (rires). Tout ce qui transporte une énergie. Je peux aussi bien écouter du Led Zep que du Post métal ou du Black, enchainer les Gun’s ou Maiden et du Doom ou du Hardcore. Je suis intarissable en découvertes, en échanges, j’aime profondément ce genre, ce n’est pas que de la musique, c’est une façon de vivre. Nous sommes légion. Un fils de riffs, un trve.

Tes héros écoutent du rock et ton héroïne, Julie, écoute Bryan Adams, Goldman… Non mais dis-donc…

(Rires) Façon détournée et faussement machiste pour moi de citer aussi ces groupes avec lesquels j’ai grandi mais qu’on brandit peut-être moins facilement, quand on veut jouer les faux durs, que Motorhead. Je ne vais pas mentir, je suis également de la génération Euro dance et il nous arrivait d’écouter Ice Mc et d’enchainer avec AC/DC ou Metallica. Je sais, c’est moche (Rires). Mais bon, les Mets remplissent le Stade de France en 15 minutes pendant que Ice Mc ramasse probablement des chiens morts sur l’Autoroute aujourd’hui.

Tu as construit ton roman en faisant alterner « passé » et « présent » sans plus de précisions. Pourquoi donnes-tu si peu de détails (j’ai noté un walkman, un tee-shirt de Nirvana) qui permettraient de situer exactement la date à laquelle se déroulent les faits ?

J’aime bien l’idée de l’universalité des passages ado, inspiré de Stand by me et de mes souvenirs. On peut penser aux 90’s, en effet. Mais j’aimerais bien qu’un ado d’aujourd’hui s’y retrouve aussi. Portables en moins, cela va de soi.

Dans les chapitres qui parlent du « présent », tu emploies le « il » et tu écris au passé, alors que dans les chapitres qui parlent du « passé, tu emploies le « je » et tu écris au présent. Il s’agit pourtant du même narrateur. Peux-tu nous expliquer ce choix ?

C’est un procédé narratif qui me permet d’emmener le lecteur directement avec moi au sein du gang et dans la tête de Romain à l’âge ado et qui permet une plus grande distance pour les parties qui se déroulent au présent.

Les filles dans tes romans sont très belles, très douces et tes héros font preuve d’un immense respect envers elles. Sous ta grosse barbe et tes tatouages, se cacherait-il un grand romantique ?

Je suis une féministe. C’est assez court comme réponse, mais c’est sincère.

Dans Rural noir, la culpabilité poursuit tes héros jusqu’à l’âge adulte. Sans dévoiler l’histoire, ils ont fait, quand ils étaient jeunes, quelque chose qui les hante. Maintenant qu’il y a prescription, qu’elle est la pire connerie que tu aies faite quand tu étais ado et dont tu n’es pas fier encore aujourd’hui ?

Ces dossiers sont encore confinés dans le bureau de l’homme à la cigarette à Washington.

Tu as vendu les droits ciné des Géants. C’était un rêve de gosse ?

C’est arrivé la semaine de la sortie de Rural noir. Je suis vraiment heureux et fier et j’espère que la production du film ira jusqu’au bout. Quand j’ai écrit les Géants, je le vivais en 16/9, alors quand un producteur et un réalisateur nous ont approchés pour acheter les droits, j’ai chaviré de bonheur.

Tu es libraire. Cela t’est-il arrivé de vendre ton livre à des clients qui ignoraient que tu en étais l’auteur ?

Je suis plus à l’aise pour parler des livres des autres, mais cela m’est déjà arrivé. J’ai la chance d’être très soutenu en librairie par ceux qui font l’un des plus beaux métiers du monde.

Qu’est-ce que ça fait de lire autant de critiques élogieuses et d’avoir autant de succès ? Quel est ton remède pour ne pas choper la grosse tête ?

Rester moi-même, travailler, rester humble, regarder les défauts, les corriger, avancer pas à pas. Construire quelque chose. Je connais trop ce milieu et je suis trop modeste pour imaginer prendre la grosse tête. L’accueil est très bon, et j’en suis vraiment heureux, en revanche je m’en nourris pour continuer le combat. Chaque livre est un round sur le ring. Cogner la vie qui est parfois si rude.

Interview publiée dans New Noise n°33 – mai-juin 2016