Sonya était comédienne. Elle est devenue mère, mère célibataire. Elle est devenue Yaya pour son petit garçon de quatre ans, Tommy. Avant, on aimait ses excentricités. Quand on est actrice, on en fait toujours trop. A présent, on la regarde de travers. Parce qu’elle roule trop vite, crie et rit trop fort, parce qu’elle boit trop. En Irlande ou ailleurs, on n’aime pas celles qui se font remarquer. Ce qui était légitime sur scène passe pour de la folie dans la vie ordinaire.

Sonya a besoin de considération mais le téléphone ne sonne plus. Tant pis. Avec Tommy et Herbie, leur chien, elle a créé un foyer autonome, qui déborde d’amour, qui déborde d’excès. Tommy a parfois du mal à suivre le rythme. Parfois, Yaya l’étouffe. Parfois Yaya lui fait peur. Au point que le père de Sonya doive prendre une grave décision : séparer le fils de la mère et la faire interner pour qu’elle soigne son addiction à l’alcool.

Portrait réaliste, dérangeant d’une femme en détresse, Tout ce qui brille dépeint avec justesse comment, malgré tout l’amour qu’elle éprouve pour la chair de sa chair, Sonya a du mal à établir une relation saine avec son fils, qui ne le mette pas en danger physique et surtout psychique. Sonya souffre d’un manque profond de reconnaissance. Elle reporte sur Tommy, maladroitement, toute l’attention dont elle voudrait être l’objet, incapable de doser ses émotions, oubliant que l’enfant n’a pas les armes pour lutter contre ce trop-plein d’amour. Elle est fatigante, agaçante, égoïste. Elle est touchante aussi, tant ses failles sont à vif.

Lisa Harding demeure à hauteur de ce couple abîmé. Sans porter aucun jugement, elle observe. Les errements, les débordements de Sonya succèdent à des phases d’apaisement durant lesquelles Tommy reprend des forces pour eux deux. Avec lui, le lecteur vit sur des montagnes russes. Il éprouve à la même cadence ses angoisses et ses joies. Sonya vit trop. Elle n’a pas besoin d’être accablée. Elle lutte. Elle a mal. Elle se questionne. Sera-t-elle un jour une bonne mère, conforme à ce qu’on attend d’elle ? Le fond de la piscine est-il encore loin sous ses pieds ?

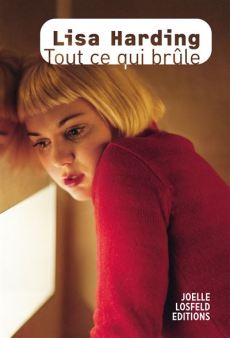

Tout ce qui brûle, de Lisa Harding

Traduit de l’anglais (Irlande) par Christel Gaillard-Paris

Joëlle Losfeld, 2022